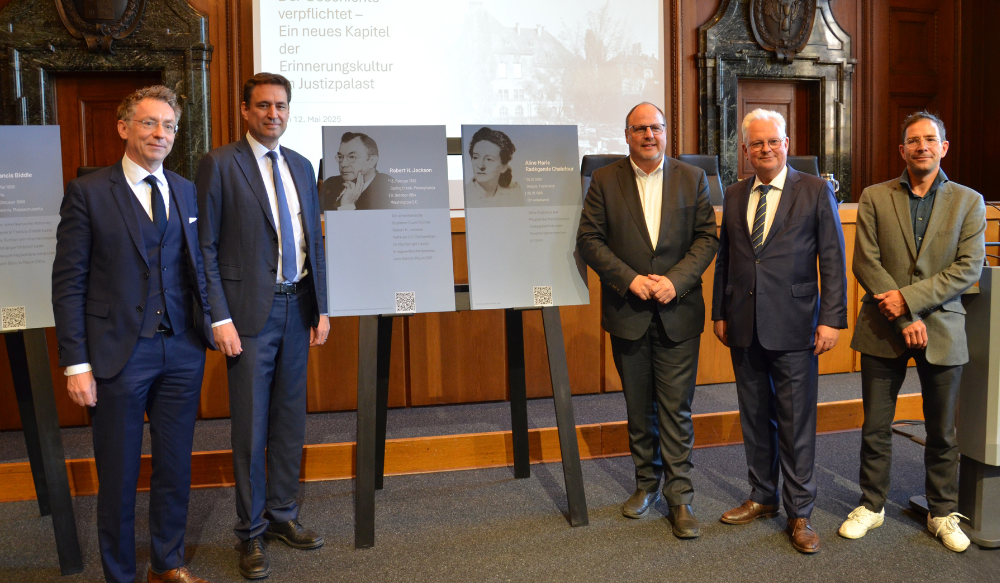

Nach deren feierlichen Enthüllung am 12. Mai 2025 im Nürnberger Justizpalast erinnern fortan vier Tafeln im Nürnberger Justizgebäude und zukünftig zwei Tafeln im Justizausbildungszentrum an ermordete jüdische Juristen sowie an Persönlichkeiten, die maßgeblich zu den Nürnberger Prozessen und der damit verbundenen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen beitrugen. Das Oberlandesgericht Nürnberg, die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien und das Memorium Nürnberger Prozesse leisten mit diesem Gemeinschaftsprojekt einen Beitrag zur Erinnerung an die im Nationalsozialismus entrechteten und ermordeten jüdischen Juristinnen und Juristen sowie an Persönlichkeiten, die am Justizstandort Nürnberg an der Aufarbeitung der menschenverachtenden Verbrechen des NS-Unrechtsregimes mitwirkten.

Im Nürnberger Ausbildungszentrum für Rechtsreferendare in der Muggenhofer Straße 136 werden Ausbildungsräume nach den von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Juristen Dr. Martin Frankenburger und Dr. Albert Rosenfelder benannt.

Dr. Martin Frankenburger, welcher 1908 in Ansbach geboren wurde und an der Universität Würzburg Rechtswissenschaften studiert hatte, durfte 1933 als jüdischer Jurist seinen Referendardienst im hiesigen OLG-Bezirk nicht mehr abschließen. Er wurde 1939 in das Konzentrationslager Buchenwald verbracht und verstarb dort im Jahr 1943. Sein Name steht stellvertretend für die radikale Verfolgung von Juden in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere auch in der Justiz.

Dr. Albert Rosenfelder, welcher 1892 in Fürth geboren wurde und in Erlangen Rechtswissenschaften studiert hatte, betrieb eine Anwaltskanzlei in Nürnberg. Er engagierte sich als Jurist gegen Antisemitismus und Diskriminierung und trat unter anderem als Nebenkläger in einem Prozess gegen Julius Streicher, den Herausgeber des Hetzblatts „Der Stürmer“, auf. Seine aktive Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten führte zur Verfolgung und Verbringung in das Konzentrationslager Dachau, wo er bereits im Jahr 1933 verstarb.

Des Weiteren wurden im Nürnberger Justizpalast in der Fürther Straße 110 an mehreren Räumen Tafeln angebracht, die an Beteiligte der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse, namentlich Lieselotte Balte, Francis Biddle, Dr. Aline Chalufour und Robert H. Jackson, erinnern. Sie leisteten im Rahmen der juristischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen jeweils einen bedeutenden Beitrag.

Lieselotte Balte wurde 1918 in Berlin geboren und arbeitete dort ab 1943 bei der UFA in Schnitt, Produktion und Tonbearbeitung. Nach Kriegsende wurde sie von den US-Besatzungsbehörden mit der Mitarbeit an der Produktion des US-Beweisfilms „The Nazi Plan“ betraut. Im Nürnberger Justizgebäude wurden mit ihrer Hilfe die Übersetzungen des deutschsprachigen Filmmaterials für den aufwendig produzierten Beweisfilm fertiggestellt, damit dieser im Hauptkriegsverbrecherprozess gezeigt werden konnte. Ihr Wirken an der Filmproduktion in den Sälen 129, 129a, 131 und 127a hatte einen bleibenden Einfluss auf die Darstellung der nationalsozialistischen Verbrechen in der Nachkriegszeit.

Francis Biddle wurde 1886 in Paris geboren. Er zog mit seiner Familie später in die USA, wo er Jura studierte und zunächst lange Jahre als Rechtsanwalt arbeitete. Nachdem er seit 1941 als Nachfolger Robert H. Jacksons das Amt des Attorney General ausübte, wurde er im September 1945 von US-Präsident Truman zum US-Richter des Internationalen Militärgerichtshofs, der in Nürnberg die führenden deutschen Kriegsverbrecher aburteilen sollte, ernannt. Biddle hatte sein Büro in Raum 232a und war maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses beteiligt.

Dr. Aline Chalufour wurde 1899 in Frankreich geboren und studierte Anglistik und Rechtswissenschaften. Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wirkte sie im „französischen Flügel“ im 2. Stock im Raum 293 als Hilfsanklägerin der französischen Anklagedelegation mit. Später war sie auch am ersten der britischen Prozesse gegen Wachpersonal des Konzentrationslagers Ravensbrück beteiligt. Von 1947 bis 1949 brachte sie als Redaktionsleiterin die französische Ausgabe der Prozessprotokolle des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses mit heraus. Die Juristin leistete somit sowohl zu der juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen als auch zu deren Dokumentation einen wichtigen Beitrag.

Robert H. Jackson wurde 1892 in den USA geboren. Er arbeitete viele Jahre in einer Anwaltskanzlei, später im Justizministerium. 1939 berief ihn Präsident Roosevelt zum Attorney General, was dem Amt des Justizministers in den USA entspricht. 1941 wurde er als Richter an den Obersten Gerichtshof der USA berufen. Präsident Truman beauftragte Jackson im Mai 1945 mit der Vorbereitung und Durchführung des ersten internationalen Strafprozesses gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Jackson verhandelte mit den vier alliierten Siegermächten das Londoner Abkommen, das am 8. August 1945 verabschiedet wurde und übernahm beim Prozess in Nürnberg die Rolle des Chefanklägers der USA. Im Raum 200 hatte er – die prägendste Persönlichkeit dieses Verfahrens – sein Büro.

Dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich ist es ein persönliches Anliegen, das historische Bewusstsein für das NS-Unrecht in allen Bereichen zu schärfen. Der Minister: „Das Nürnberger Justizgebäude und Justizausbildungszentrum sind die richtigen Orte, um an die NS-Verbrechen und deren juristische Aufarbeitung zu erinnern. Diese Orte sollen unseren juristischen Nachwuchs und alle Besucher daran erinnern, dass wir in Deutschland eine besondere historische Verantwortung tragen. Der NS-Unrechtsstaat und die menschenverachtenden Verbrechen waren auch deshalb möglich, weil sich nicht wenige Juristen, die eigentlich Recht und Gesetz verpflichtet waren, in den Dienst des Regimes gestellt haben. Alle müssen aus dem dunkelsten Kapitel unserer Vergangenheit und dem beispiellosen Zivilisationsbruch lernen.“

Dr. Thomas Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg: „Wir sind unserer Geschichte verpflichtet. Mit der Anbringung der Gedenktafeln wollen wir dazu beitragen, dass die dunkelsten Kapitel der Geschichte den nachfolgenden Generationen zur Mahnung gereichen und die Opfer des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. Mit diesem neuen Kapitel der Erinnerungskultur im Nürnberger Justizpalast wollen wir zudem Persönlichkeiten ehren, die während der Nürnberger Prozesse hier gewirkt und zur Aufarbeitung der Verbrechen des NS-Regimes maßgeblich beigetragen haben. Im Rahmen unseres Gemeinschaftsprojekts werden wir nach und nach die Nutzung der Räume des Justizgebäudes während der Nürnberger Prozesse erforschen und auch noch weiteren Persönlichkeiten zuordnen, die dort ihren Dienst taten.“

Prof. Dr. Christoph Safferling, Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien und Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: „Die Erinnerung an die entrechteten und ermordeten jüdischen Juristinnen und Juristen mahnt uns, wie leicht Recht durch Unrecht ersetzt werden kann. Zugleich ehren wir jene, die mit den Nürnberger Prozessen das Fundament für das moderne Völkerstrafrecht legten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Vermächtnis dieser Prinzipien zu bewahren und weiterzutragen. Diese historischen Brüche und Erneuerungen bieten zugleich Anlass zur kritischen wissenschaftlichen Reflexion über Verantwortung, Gerechtigkeit und die Bedeutung einer rechtsstaatlichen Justiz – damals wie heute.“

Christian Vogel, Bürgermeister der Stadt Nürnberg: „Die Benennung der Räume in unseren Justizgebäuden nach den Persönlichkeiten der Nürnberger Prozesse ist ein bedeutender Schritt, um das historische Erbe dieser Stadt lebendig zu halten. Es erinnert uns an die Bedeutung von Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und die Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Nürnberg steht seit den Prozessen für die Werte des Friedens und der Menschenrechte – und wir setzen mit dieser Initiative ein weiteres starkes Zeichen für diese Prinzipien.“

OLG Nürnberg, 13.05.2025